西藏自治區黨委統戰部版權所有????藏ICP備18000039號-1????

藏公網安備 54010202000133號

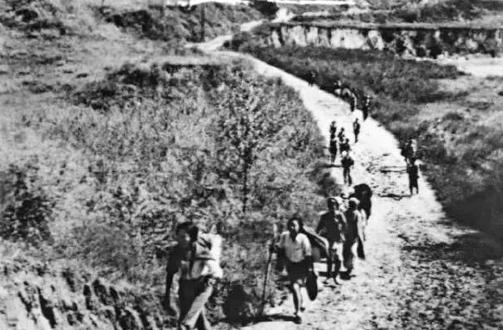

愛國青年奔赴延安

延安時期,中國共產黨高度重視知識分子在革命事業中的獨特作用,將其視為革命隊伍的重要力量。在統一戰線政策引導下,大批有志知識分子匯聚延安。中國共產黨通過政治感召、理論學習和實踐鍛煉,引導他們堅定理想信念,逐步成長為忠誠的無產階級戰士。

主動吸納:統一戰線下的文化人才集聚

中國共產黨始終高度重視知識分子在中國民主革命中的重要作用。1935年12月,毛澤東在瓦窯堡黨的活動分子會議上明確指出,知識分子是“民族解放斗爭的先鋒”。全面抗戰爆發后,中國共產黨堅持抗日民族統一戰線,實行民主政治,吸引了一大批具有愛國情懷的知識分子奔赴延安。隨著中國革命的發展,中國共產黨對知識分子的認識不斷深化,逐步意識到知識分子在政治動員和文化建設中所具有的獨特價值。

為廣泛團結抗日力量、緩解干部緊缺問題,中共中央提出要積極吸納知識分子。1939年6月25日,中共中央在《總政治部關于大量吸收知識分子和培養新干部問題的訓令》中提出:“吸收革命知識分子參加軍隊工作,成為目前干部政策上一個重要任務。”同年12月,毛澤東為中共中央起草的《大量吸收知識分子的決定》進一步要求“今后一切戰區的黨和一切黨的軍隊,應該大量吸收知識分子加入我們的軍隊,加入我們的學校,加入政府工作”“按照具體情況將具備了入黨條件的一部分知識分子吸收入黨”。在這一背景下,大批知識分子響應中國共產黨民族救亡的號召,奔赴延安和各抗日根據地,尋求救國道路與革命真理。

為爭取知識分子投入抗日根據地的建設中,中國共產黨通過多種渠道和形式,在各類會議和文件中充分表達歡迎態度,同時制定了靈活開放的政策,并提供必要的物質保障。延安時期,中國共產黨多次表示“虔誠地歡迎一切科學藝術人才來邊區,虔誠地愿意領受他們的教益”。中共中央實行“來則歡迎,去則歡送,再來再歡迎”的靈活政策,不僅體現了政治上的包容與尊重,也有效消除了知識分子的后顧之憂。中共中央要求在工作上給予知識分子充分的尊重與信任,在生活上盡最大努力予以保障與照顧,為此,專門制定《優待文化技術干部條例》,規定“物質優待的標準依照其能力學識的程度規定之,要使他們及其家屬無生活顧慮,專心工作”。正是在這種政策的感召與保障下,大量知識分子陸續匯聚延安,積極投身于文藝宣傳、理論研究與教育教學等工作中,為抗日根據地的思想建設與文化動員注入了新鮮而堅實的力量。

培養教育:以馬克思主義理論鑄造政治立場

隨著大量知識分子奔赴延安,中國共產黨在團結尊重的基礎上,積極引導他們在革命實踐中發揮專長、貢獻才智。強調“用人所長”,鼓勵文藝工作者組織文藝團體,創辦報紙雜志,自由發表作品,服務于抗戰宣傳與群眾動員;鼓勵文化學者成立教育研究機構,投身掃盲教育、教材編寫和基礎教學工作;鼓勵具備自然科學、醫藥衛生背景的專業人才參與兵工制造、農業技術推廣和公共衛生建設,許多知識分子在黨組織的安排下擔任工廠廠長、醫院院長等職務,積極服務根據地的社會生產和民生保障。

在鼓勵知識分子廣泛參與根據地建設的同時,中國共產黨注重通過系統的政治教育與思想引導,將知識分子逐步培養為忠誠于黨和革命事業的中堅力量。這一時期,對知識分子的培養教育,既是將知識分子納入推動文化運動深入開展的重要舉措,也契合了鞏固和擴大抗日民族統一戰線的現實需要。

為此,中共中央通過系統化的教育體系提升知識分子的政治素養與專業能力。中共中央先后設立了馬克思列寧主義學院、抗日軍政大學、陜北公學、魯迅藝術學院(后更名為魯迅藝術文學院)等一系列干部教育機構,面向具有不同專業背景的知識分子進行有針對性的教育。其中,抗日軍政大學致力于培養具有政治覺悟和戰斗精神的軍政干部,強調革命紀律與集體意識;陜北公學則側重基層政權與群眾工作的干部儲備,強化實踐能力與政治立場的融合。這些機構不僅教授馬列主義基本理論、黨的綱領政策,還開設民運工作、軍事指揮等課程,實現理論教育與實際訓練的結合。與此同時,中國共產黨高度重視對知識分子的思想政治教育。各類干部學校普遍將黨的基本路線、思想路線、組織紀律作為必修內容,通過集中學習、討論交流等形式,引導知識分子從感性認同走向理性信仰。

思想轉變:確立以人民為中心的創作立場

1940年1月9日,毛澤東在陜甘寧邊區文化協會第一次代表大會上,明確提出要建設新民主主義文化。隨著“新文化”建設目標的確立,中國共產黨將推進文化建設與引導知識分子思想轉向作為重要任務。然而,在具體實踐中,部分文藝工作者未能準確把握這一新政策精神,仍片面強調文化人的獨立性與特殊性,帶有濃厚的自由主義傾向。同時,一些知識分子也存在著資產階級和小資產階級思想意識,創作內容和生活態度中存在脫離群眾、脫離現實的現象。

為解決文藝知識分子存在的問題,促進知識分子的思想轉變,中共中央于1942年5月相繼召開會議。5月23日,毛澤東在延安文藝座談會上系統闡述“文藝為工農兵服務”的根本方向,強調文藝要“用辯證唯物論和歷史唯物論的觀點去觀察世界、觀察社會、觀察文學藝術”,確立以人民為中心的創作立場。這一講話成為指導延安時期文藝工作的綱領性文件。

為落實延安文藝座談會的精神,知識分子系統學習中央文件、撰寫思想小結、開展批評與自我批評、參加集體討論。這一過程中,知識分子不僅重塑了創作方向,也在社會實踐中完成了自我認識的重構。與此同時,中國共產黨高度重視組織渠道對知識分子的引導功能,推動其參與群眾組織、文化團體、文藝協會等,在日常工作中接受組織生活錘煉。通過民主評議、任務落實、榜樣引領等機制,知識分子的政治意識、行為方式乃至人生方向發生了深層次的轉變。(高哲)